一多书装知几多

闻一多素擅绘事的才艺,虽为其文学、学术方面的成就所掩,但其艺术作品却颇有存世与流传。湖北人民出版社1993年出版的《闻一多全集》第十一卷为《美术》卷(闻立鹏、张同霞编),收入绘画作品38幅、书籍装帧及设计37幅、书法作品52帧、篆刻作品561方。洋洋

《玉君》书影

以下一些书封就属失收:杨振声著《玉君》(现代社1925年再版本,书封右下角署有“多”字形图记;北京出版社2005年版《唐?藏书》将此误作朴社1927年版)、梁实秋著《骂人的艺术》(新月书店1927年初版)和《文学的纪律》(新月书店1928年初版)、张君劢著《苏俄评论》(新月书店1927年初版)、卢前编《石达开诗钞》(泰东图书局1927年版)以及《新月》杂志封面等。

《石达开诗钞》书影

而潘光旦著《冯小青》(新月书店1929年8月版)的书封,则属误收(大量有关闻一多书籍装帧艺术的文章均沿袭此误),该书封系由郑慎斋(又名郑人仄)所绘,左下角有“人仄”标记。《新月》杂志创刊号中的书籍广告称新月书店出版的《小青之分析》由“闻一多画里封面”,“里封面”实际上就是扉图,闻一多所绘者即那幅著名的《对镜》(已收入闻集)。《小青之分析》后又再版,并更名为《冯小青》,封面出自郑慎斋之手,《对镜》扉图则因“印刷模糊,传真不易”被删去。

值得关注的是,2001年7月,山东美术出版社又出版了闻立鹏、张同霞编的画册《追寻至美:闻一多的美术》,虽然在所附闻一多《艺术活动年表》中,列出了闻一多为顾毓?自印的传记文学集《我的父亲》(1933)及《骂人的艺术》、《文学的纪律》、《苏俄评论》设计书封的条目,也许是因为没有实物资料,书中并未收录相关的书影;而《年表》虽未列入《冯小青》书封设计事,但书中仍收上述郑慎斋作品,极易误导读者。

《骂人的艺术》书影

《冯小青》书影

闻集《美术》卷和《追寻至美:闻一多的美术》都收入了闻一多自作诗集《红烛》(上海泰东图书局版)的初版书封。严格来说,此作并非闻氏手制。《红烛》的出版事宜,当时正在美国芝加哥读书的闻一多是全权委托好友梁实秋与国内书局交涉的。关于《红烛》的装帧、用纸乃至成本、售价等问题,闻氏都有细密的考虑,并不厌其烦地交代梁氏。闻一多于1922年11月26日致梁氏信中说:“因为经济的关系,所以我从前想加插画的奢望,也成泡影了。封面上我也打算不用图画。这却不全因经济的关系。我画《红烛》底封面,更改得不计其次了,到如今还没有一张满意的。一样颜色的图案又要简单又要好看,这真不是容易的事。我觉得假若封面的纸张结实,字样排得均匀,比一张不中不西的画,印得模模糊糊的,美观多了。其实design(按:即设计)之美在其proportion(按:闻氏称之为“配称”)而不在其花样。附上所拟的封面底格式,自觉大大方方,很看得过去。但是那里一块纸是要贴上去的。这样另费一次手续,也许花钱还是不少。……还有一层理由:我画出的图案定免不了是西洋式;我正不愿我的书带了太厚的洋味儿。书内纸张照《雪朝》、《未来之花园》底样子。封面底纸张也应厚如《雪朝》的;颜色不论,只要深不要浅,要暗不要鲜就行了。书内排印样式另附详样。”(《闻一多书信选集》,人文版)对照《红烛》初版本,闻氏追求简朴大方的想法大体还是实现了(只是他信中提到的封面“贴纸”的中式装帧手法,后来在《死水》及《新月》书封设计中才得以展现)。他在国外收到《红烛》刊本后,曾致信家人抱怨“排印错误之多”,惟对装帧未予置评。不过,若是与他的其他装帧作品比较,《红烛》实不相称,唐?就曾批评《红烛》初版本“封面白底红字,用蓝条框边,装帧粗俗,殊不美观”(《晦庵书话》)。当年《新月》杂志中刊登的新月书店书籍广告,曾特别提到,《死水》封面“是闻一多先生自作的,新颖并且别致,是现代新书中第一等的装帧”。此语并非夸饰。作为一位优秀的中国现代书装艺术家,闻一多确实创造了不少“现代新书中第一等的装帧”,但《红烛》书装不在其中,严格说来不算他的作品。

《红烛》书影

北师大朱金顺先生曾撰《〈闻一多全集〉(美术卷)补遗》一文(收入《新文学资料丛话》,河北教育出版社2006年12月版),怀疑新月书店1927年9月初版《圣徒》、1928年8月重印版《志摩的诗》的书封也出自闻氏。我的推测恰恰相反――均非其作。一般说来,新月书店的出版物,凡是闻一多装帧书封的,书店的图书广告文字中都会特别提示,以此作为一个“卖点”。目前可查考的相关广告文字中,似均未提及这两本书的封面装帧信息。《圣徒》封底的新月图记,虽为闻一多设计,但那是“新月”出版物上的“店标”,似不足为凭;至于《圣徒》书名的隶书题署,也不像闻的手笔。而新月平装本《志摩的诗》的书封,似与新月版《阿丽斯中国游记(第一卷)》(1928年7月初版,书封载张泽贤《现代文学书影新编》)、《阿丽斯中国游记(第二卷)》(1931年再版,书封载上海远东版《书影》)风格接近,很有书卷味。《阿丽斯中国游记(第一卷)》的书名题署者自署“芷嶙制字”。这个“芷嶙”(卞之琳?)也许就是装帧人吧――当然这也只是我“大胆的假设”而已。

闻一多殉难十六周年之际(1962年7月),陈从周先生曾作《也谈闻一多的封面画》一文,谈到闻一多为徐志摩的三本书所作的封面设计“代表了三种不同的风格。《落叶》集是空灵秀逸,《巴黎的鳞爪》已趋于简洁,到《猛虎集》的时期则泼辣遒劲,概括性极强了”,他由此联想到“我国的书籍,从二十年代开始,直到三十年代这一段时间内,艺术界的确创作出了很多极清新,极美丽,极有思想性的封面图案。这些东西是研究我国近代艺术史的重要章节”,“很希望能有人编一部比较完整的全集”(载《书带集》)。这么多年过去了,像陶元庆、钱君?、丰子恺、叶灵风以及闻一多等优秀艺术家的书装作品,还都没有比较权威、系统的汇集,遑论陈从周所说的“比较完整的全集”。而一多书装知几多?――这看似简单的问题,目前怕还没有完全解决,尚待研究者细致地挖掘、“小心的求证”。

《夜》之“星光”

1933年夏,清华大学中文系四年级学生林庚自费出版了新诗集《夜》,由开明书店总经售。林庚后来回忆:“(闻)一多为我的诗集《夜》画了这个封面。原画比这个约大一倍,‘夜’字的底子是绿色,其馀为黑白二色。”(载古平、刘炫主编《闻一多画传》,北京大学画刊社1986年6月版)。

闻一多是1932年夏辞去青岛大学教职并改任母校清华大学中文系教授的,他在清华担任的是四年级中国古典文学的课程,林庚是他的学生。作为曾创作了《红烛》、《死水》等新诗力作的著名“新月派”诗人,在这个时期,无论是为林庚的新诗集《夜》设计书封,还是为臧克家的新诗集《烙印》作序,都说明了他关注新诗创作的热情不减,对后学、同道而言无疑也是一种提携与鼓励。诗人卞之琳后来回忆,这一时期既是他与闻先生相识的开始,也是他聆听闻先生谈诗艺最多的时候。他在《完成与开端――纪念诗人闻一多八十生辰》一文中,曾提及闻一多自己讲究格律,但并不排斥卞之琳从事自由体的尝试。林庚后来在格律诗创作方面有不少探索,而这本《夜》,却是自由体作品,闻一多为其装帧,也是他支持自由体新诗探索的例证。

《对镜》

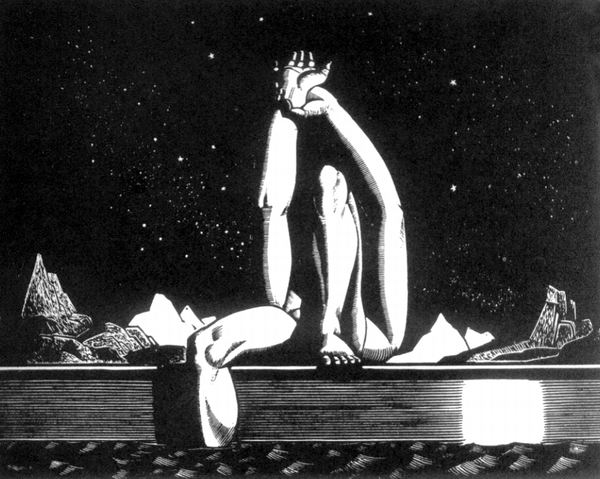

肯特画作《星光》

说到《夜》的书装,其主体图案,基本上是摹写美国著名的版画家、书艺家洛克威尔.肯特(Rockwell Kent)1930年创作的一幅题为“星光”的木刻作品。肯特的版画作品,有强烈的人文主义风格,在创作手法上集现实主义、浪漫主义之所长,善于表现人与自然的抗争,又多富有象征意味和装饰意味。肯特的作品与珂勒惠支、麦绥莱勒等人的作品一样,对中国现代美术尤其是木刻艺术的勃兴与发展多有滋养,版画大家黄新波受肯特的影响尤深。当时的一些出版物,也常常直接拼接肯特的画作以为装饰。

闻一多以肯特的这幅“星光”作基本素材为《夜》装帧,固然有主题关联、意境相近的考虑,而他对肯特艺术的推崇与借鉴,怕也是动机之一端。闻一多曾写过一篇阐述其“中西会通、古今融合”美学思想的重要文章:《论形体――介绍唐绍明先生的画》,强调无论中西,绘画最根本的目标就是创造形体――有体积的形。他说:“在平面上求立体,本是一条死路。浮雕的运用,在古代比近代来得多,那大概是画家在打不开难关时,用来餍足他对于形体的欲望的一种方法。在中国,‘画’字的意义本是‘刻画’,而古代的画见于刻石者又那么多,这显然告诉我们,中国人当初在那抓不住形体的烦闷中,也是借浮雕来解嘲。这现象是与西方没有分别的。”又说,中国画与书法发生因缘,是较晚的一种畸形的发展,主要是“利用线条来影射形体的存在”,但后来又离形体越来越远,乃至走入“错觉”与“幻觉”。他认为,中国画的失败,就在于“把形体忘记了,绘画便成为一种平面的线条的驰骋”。肯特的很多木刻作品,恰是在把握线条的表现力的同时,借助光线形成的体面关系、透视关系,突出黑白、明暗的变化,有着强烈的雕刻感、体积感、空间感,既是正宗的西画,似乎也带着中式线条的韵味。他对“星光”的摹写、化用,乃是对肯特艺术的特殊敬礼。

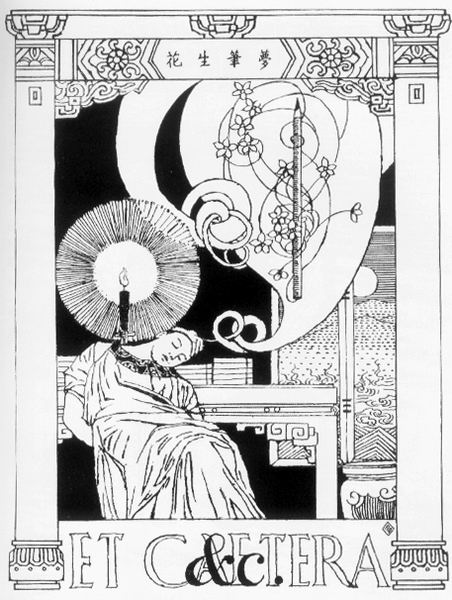

《梦笔生花》

不过,早在赴美学艺之前,闻一多担任清华学校《清华周刊》(英文版)美术编辑期间,就曾为清华1921级年刊设计过栏目题图(如“”等),试图以西式黑白画技法来弥补中国传统线描的不足,求得一种和谐的效果。而归国后,他为潘光旦著《小青之分析》所作扉画《对镜》,虽说基本上运用的是西画造型、色彩之技法,但精神的底子,意境的调子,怕还是中国的,感觉上并不突兀。这些艺术实践活动,都可来诠释他的形体论、融合论。

诗人闻一多,后来在美术领域,并未尽其长才,若非英年遇害本有可能像高剑父、徐悲鸿、蒋兆和等人那样,在整理中西遗产、探寻“现代画”之路上走得更远一些,而作为画家的成就也当更高一些。

值得注意的是,《夜》之书衣,虽大部摹自肯特画作,而在一些细部,则有添加和改动:画幅左下方加入了一个绿底的标列书名、作者的方框,略微延续了《新月》杂志和《死水》书封纸签风格;“星光”原作,“人”是仰卧在船帮的,看起来船又像是泊在冰洋之中,闻一多则模糊了水上背景。同时,为了与书名方框保持均衡,在画幅右下方又补入了一段石梯、一只中国古代传说中的神兽――天禄石雕及其膨胀的阴影。这样一来,就中和了“星光”原作的洋味,又强化了画面的“雕刻”色新和立体感觉,便透出更多中西交融的气息。

(本文编辑 陈学勇)